あ

あ

「手で転記して、Slackで知らせて、またExcelを開いて…」

気づけば半日なくなってる。よくありますよね。n8nは、そうした“人力リレー”をワークフローに置き換える実務向けの自動化ツールです。まずは影響の小さい通知から始め、成功パターンを横展開する。これが王道です。本稿はオウンドメディア掲載を想定し、できること・始め方・事例・運用設計・費用感までを、ちょっと人が書いた雰囲気でまとめました。誤字があってもご容赦ください…すいません。

目次

1|はじめに

2|n8nとは?(30秒で理解)

3|n8nでできること

4|ユースケース8選(定番4+社内実務4)

5|5分で体験:最初のワークフロー詳細

6|導入パターンと費用感(ざっくり実務目線)

7|失敗しない運用の型(権限・例外・変更管理)

8|ロール設計と開発体制(小さなチームで回す)

9|運用監視とKPI(“回っている”を見える化)

10|スケール設計と品質保証(本番前の落とし穴)

11|ミニ事例3選(問い合わせ、CSV整形、CRM連携)

12|よくある質問(拡張・比較・セキュリティ)

13|チェックリスト(今日からできる)

14|用語ミニ辞典

15|まとめと次アクション

自動化の目的は「人を機械に置き換える」ことではありません。

人が価値を生む領域に集中できるよう、繰り返し仕事を機械に任せること。n8nはそのための“配線盤”のような存在です。社内アプリ、SaaS、表計算、メール、チャット…それぞれをノードという部品でつなぎ、条件分岐と例外処理で安全に回します。まずは通知、次に転記整形、最後に登録・更新。この順が鉄板。いきなり全部やろうとして詰むの、見かけます…ほんとに。

n8nは「社内の手順をそのまま機械に覚えさせる」ようなツールです。

コードを書かずに、以下の3要素をつなげるだけで動きます。

・ワークフロー=業務の流れ図

・ノード=処理の部品(Slack、Gmail、Spreadsheet、HTTP、IF、Merge、Wait)

・トリガー=起点(毎朝9時、メール受信、Webhook、タイマー)

ドラッグ&ドロップでノードをつなげると、フローが動きます。クラウド提供とセルフホストの2形態。クラウドは速く、セルフホストはコントロール性が高いです。UIは直感的で、配管工がパイプを組む感じ。コードは基本不要、必要箇所だけ少量のJavaScriptで拡張できます。

・通知

問い合わせ、障害、在庫アラート、承認依頼をSlack/メールへ即時配信(メンション含む)

・転記・整形

CSVやスプレッドシート、DBの取り込み→正規化→集計→配信

・連携

CRM、チャット、ストレージ、カレンダー、社内API、Webhookで双方向に接続

・制御

条件分岐、再実行、待機(Wait)、バッチ化、エラー分岐、リトライ

・運用

実行ログ、履歴再実行、バージョン管理(命名規則で固めると吉)

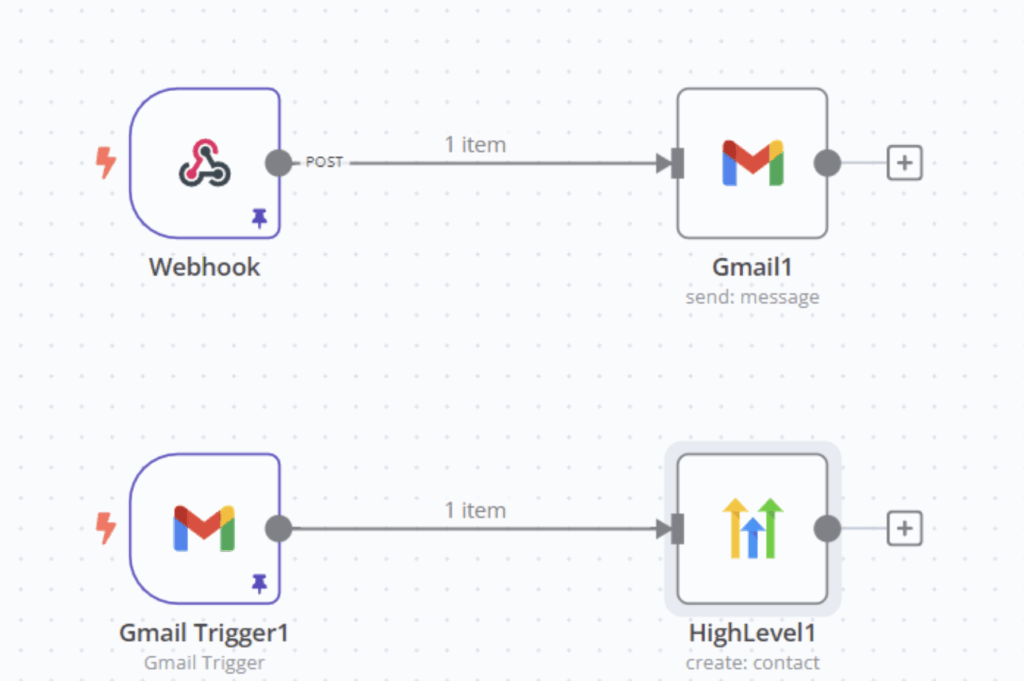

4-1|問い合わせ→Slack即時通知

メール埋もれを防ぎ、件名・送信元・本文キーワードで重要度タグ付け。

4-2|CSV→スプレッドシート整形&レポート自動配信

“毎週の貼り付け”をゼロに。最新版だけを共有リンクで回覧。

4-3|CRM自動登録(重複排除・担当アサイン)

メール/ドメインで重複チェック→地域・産業で自動アサイン→担当Slack通知。

4-4|ニュース/RSS監視→要約→配信

自社名・競合名ヒットだけ抽出、要約をつけて朝9時に配信。

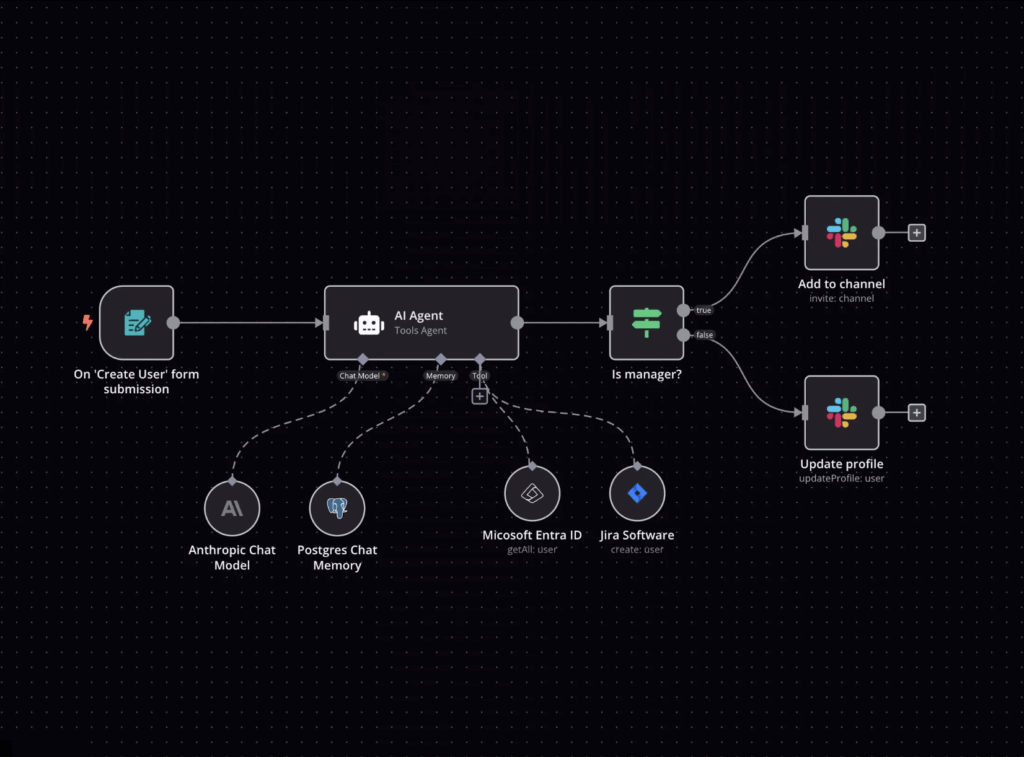

4-5|入社手続の初期セットアップ

人事台帳→Googleアカウント発行→Slack招待→初日のToDo配信。手動の抜け漏れを抑止。

4-6|請求リマインド

請求データ→支払期日N日前にメール+Slack通知。回収率が地味に上がる。

4-7|障害一次対応

エラーログ→しきい値超でオンコール通知→Jira/Asana自動起票→情報集約。

4-8|棚卸・在庫更新

POS/受注CSV→正規化→在庫アラート→発注依頼下書き生成。地味に効くやつ。

ゴール

問い合わせが来たら、担当が“すぐ気づく”状態をつくる。まずは通知のみ。

構成

1 トリガー:Gmail(新規メール受信)またはWebhook

2 フィルタ:件名に「見積」「契約」「請求」が含まれるか

3 整形:会社名・差出人・本文先頭120字に要約

4 出力:Slack #inquiry へ投稿+@担当メンション

5 検証:実行ログを確認。失敗はエラー分岐へ

ノード設定のコツ

・Gmailトリガーはラベルで対象を絞る

・IFノードは3条件までに抑え、複雑化したらFunctionノードへ退避

・SlackはBlock Kitで見やすく(タイトル、タグ、本文プレビュー)

・実行履歴を最低1週間は保持。エビデンスにもなる

段階的な拡張

通知だけ作る→重複判定→CRM仮登録→担当自動アサイン→サンクスメール返信(ここで初めて自動返信系に触る)

クラウド版

・メリット:セットアップが速い、メンテ負荷が低い、スモールスタートに最適

・課金:実行回数と連携規模で変動するケースが多い

・向き:少人数チーム、まず成果を出したい場合

セルフホスト

・メリット:ツール自体は無償で開始可。データの取り扱いを自社基準で統制

・コスト:サーバ(月数千円〜)、バックアップ、監視、アップデートの運用コスト

・向き:セキュリティ要件が厳しい、独自拡張が多い

判断の軸

・実行回数、データの機微度、監査要件、社内に運用者がいるか

・正確な価格は公式の最新情報を要確認。ここは毎年ちょっと変わるので注意です

最小権限

・各SaaSの接続スコープは必要最小限

・閲覧と編集の権限を分離(承認フローがあるとベター)

例外設計

・失敗時ルート、リトライ回数、バックオフ(待機)

・エラー時はSlack別チャンネルへ詳細通知+再実行リンク

レート制限対策

・Waitで間引く、Batchで塊処理にする、ピーク時間を避ける

命名とログ

・ワークフロー名は用途_頻度_対象_v1(例:日次_在庫チェック_v1)

・ログは保存期間を決める。最低30日は残すと調査が楽

変更管理

・検証環境→本番環境の二段構え

・リリースノートに「何を・いつ・誰が・戻し方」を明記

・トリガーを有効化するタイミングは“勤務時間中”に。夜間は事故時に気づきにくい

・プロセスオーナー

業務要件を決める人。KPIもこの人が握る

・オートメーター(n8nビルダー)

ノード設計、実装、テストを担当

・レビュワー

命名規則、例外設計、権限をチェック。週1の軽いレビュー会で十分

・利用部門代表

現場の動作確認とフィードバック。ここを巻き込めると定着が段違い

見るべき指標

・実行成功率(直近7日・30日)

・平均処理時間(ボトルネック特定)

・失敗の原因トップ3(権限、レート、データ欠損)

・手作業削減時間(概算でOK。1実行=◯分を積み上げる)

・業務KPI連動(例:問い合わせ初動時間、請求回収率)

ダッシュボード

・n8nの実行履歴をスプシやBIに流し、毎朝集計

・メトリクスが1画面にあるだけで、運用の“熱”が逃げません

・入力データのバリデーション(null、型、桁数)

・タイムアウト時の代替ルート(再試行、隔離キュー)

・外部SaaSの仕様変更検知(ヘルスチェック用の軽いフローを別で用意)

・大量データ時はページング処理+バックオフ

・ヒューマンインザループ(一定金額以上は人承認へ。完全自動化は最後)

・可観測性:失敗通知は“質”と“静けさ”のバランス。鳴りすぎは結局見られない

事例A|問い合わせ初動を短縮

・背景:問い合わせが営業メールに埋もれ、初動まで平均13時間

・対応:Gmail→IF(重要度)→Slack通知→担当メンション

・結果:初動が平均42分→8分に短縮。機会損失の体感が明確に減った

事例B|CSV整形の自動化

・背景:毎週の貼り付け・整形に1.5時間×3名

・対応:CSV取込→正規化→集計→Googleスプレッドシート上書き→リンク配信

・結果:人件コスト月30時間削減。ミスもかなり減少(集計ずれが消えた)

事例C|CRM自動登録+担当アサイン

・背景:商談重複・担当の偏り

・対応:ドメイン/メールで重複排除→地域×製品カテゴリで担当自動割当→Slackにカード投稿

・結果:重複登録が月25件→3件。一次レスのばらつきも低減

Q. コードは必要?

A. 基本ノーコード。例外的にFunctionノードで数行のJavaScriptを書くと便利な場面はあります。

Q. 他サービス(Zapier/Make等)とどう違う?

A. n8nは分岐や長い処理列、セルフホストによるデータ統制が得意。逆に“超お手軽に数クリックで完了”は他ツールが早い場面もあります。使い分けが現実的。

Q. セキュリティは大丈夫?

A. 権限の最小化、監査ログ、ネットワーク分離(セルフホスト時)、秘密情報の安全保管を徹底してください。ここはツール以前に“運用ルール”が命です。

Q. まず何から?

A. 通知→転記整形→登録系の順。成功体験を早く作ってから広げるのが安全です。

Q. バージョン管理は?

A. 命名規則+複製で世代管理。変更点は軽いChangelogを残しておくと復旧が速いです。Git連携を求めすぎると逆に回らないことも。

・通知1本を作る(問い合わせ→Slack)

・IF条件は3つ以内、複雑化したら分割

・失敗時の分岐とリトライを用意

・命名規則を決める(用途_頻度_対象_v◯)

・検証環境を別に作る

・週1のレビューミーティング(15分でOK)

・実行ログを毎朝ざっと見る習慣

・成功したら“となりの業務”へ横展開

・ノード:処理の部品。SlackやHTTPなどの機能が単位

・トリガー:ワークフローを起動する条件

・Webhook:外部から叩くURL。ここにデータを投げると起動

・レート制限:外部SaaSが短時間に大量アクセスを禁止する制限

・バッチ処理:一定件数をまとめて処理し、効率と安定性を上げる手法

・ヒューマンインザループ:人手による最終確認をワークフローに組み込む考え方

・ドラッグ&ドロップで“いまの業務”をそのまま自動化

・通知から小さく始め、成功パターンを横に広げる

・権限・例外・命名・監視。この4点を最初から整える

・セルフホストかクラウドかは要件次第。スモールスタートならクラウドが速い

次アクション

1 5分で問い合わせ→Slack通知を作ってみる

2 1週間回して、失敗とノイズを減らす

3 となりの業務(CSV整形→配信)に拡張

4 社内共有会で結果を見せる。味方を増やす

資料や具体的なテンプレは、社内ポータルの導入ガイドや[資料請求][導入相談]からどうぞ。まずは“1本”つくってみる。そこからが本当のスタートです。すこしだけ勇気を出して、配線をつないでみましょう。